보리 뿌리가 세 가닥이면 풍년?

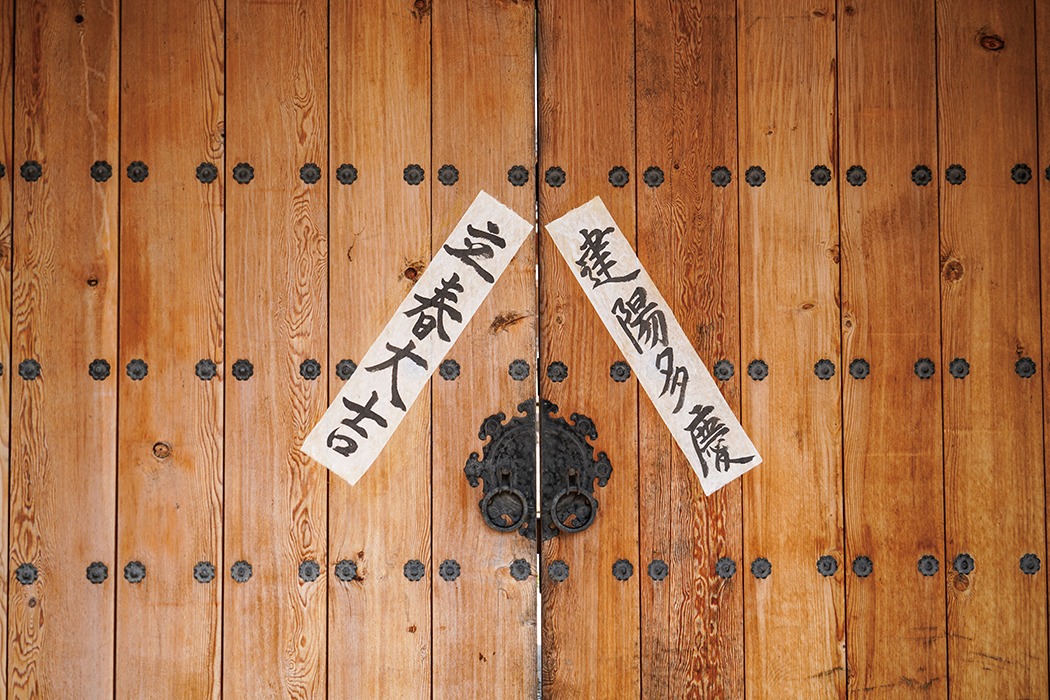

새해의 봄을 알리는 입춘(立春)은 양력으로 2월 4일경이다. “겨울이 깊으면 봄도 머지않았다”는 시구(詩句)처럼 아직 매서운 겨울인 것 같은데 어느새 봄이 오는 입춘에는 새해의 첫 절기이기 때문에 농경의례와 관련된 행사가 많았다. 대표적인 것이 대문이나 문설주에 붙이는 축문. 보통 ‘입춘대길(立春大吉)’과 ‘건양다경(建陽多慶)’이라고 쓰는데, ‘입춘을 맞이하여 밝은 기운을 받아들이고, 경사스러운 일이 많기를 기원한다’는 뜻이다. 한지 두 장에 각각 써서 여덟 팔(八) 자 모양으로 붙인다.

입춘에는 그해 농사를 점치는데, 날씨와 보리뿌리점이 대표적이다. 옛사람들은 입춘에 날씨가 맑고 바람이 불지 않으면 그해 풍년이 들고 병이 없으며 생활이 안정되는 것으로 여겼다. 반면 눈 또는 비가 오거나 바람이 불면 흉년이 든다고 점쳤다. 보리뿌리점에 대한 내용은 1829년 김매순이 조선 후기 한양의 세시풍속을 기록한 <열양세시기(洌陽歲時記)>에 나온다. 이 책에 따르면 농가에서는 입춘에 보리 뿌리를 캐서 농사의 풍흉을 점치는데, 보리 뿌리가 세 가닥 이상이면 풍년이고 두 가닥이면 평년, 한 가닥이면 흉년이 든다고 했다.

또 입춘에는 입춘절식(절기에 맞춰 먹는 음식)으로 궁중에서는 오신반(五辛盤)을 먹었다. 오신반은 겨자와 함께 무치는 생채 요리로, 겨우내 결핍됐던 신선한 채소를 먹기 위한 것이다. 민간에서는 이를 본떠 눈 밑에 돋아난 햇나물을 뜯어 무쳐 먹었다.

입춘에 준비하는 농사

2월 19일은 우수(雨水)다. 눈이 녹아 비가 된다는 뜻으로, 추운 겨울이 가고 이른바 본격적인 봄을 맞게 되었음을 의미한다. 이 무렵에 꽃샘추위가 기승을 부리지만 “우수 경칩에 대동강 풀린다”는 속담처럼 우수와 경칩을 지나면 아무리 춥던 날씨도 누그러져 봄기운이 돌고 초목이 싹튼다. 농가에서는 이맘때 본격적으로 농사 준비를 시작한다. 우량 볍씨를 고르고, 보리는 상순부터 다시 자라기 시작하므로 제때 알맞은 양의 웃거름을 주고, 습해 등으로 황화현상이 발생한 포장은 배수로를 정비한다. 조숙재배용 고추는 2월 상순에 파종을 마치고, 마늘·양파는 2월 중하순경에 웃거름을 준다. 원예·특용작물을 위한 비닐하우스는 폭설에 대비해 안전 관리에 만전을 기한다. 사과·배·복숭아·감 등 과수는 가지치기를 하며, 약용작물은 파종 준비를 한다. 또 농기계를 점검해 본격적인 농사에 대비한다.