한로는 24절기 중 열일곱 번째 절기로, 음력 9월에 들며 양력으로는 10월 8~9일 무렵이다. 올해는 10월 8일. 이때가 되면 찰 한(寒), 이슬 로(露)라는 말뜻 그대로 찬 이슬이 맺힌다. ‘한로가 지나면 제비도 강남으로 간다’는 속담처럼 여름새 제비는 따뜻한 곳을 찾아 떠나고, 그 자리에는 겨울새 기러기가 온다. 한로가 추워지는 기점임을 강조하는 말이다.

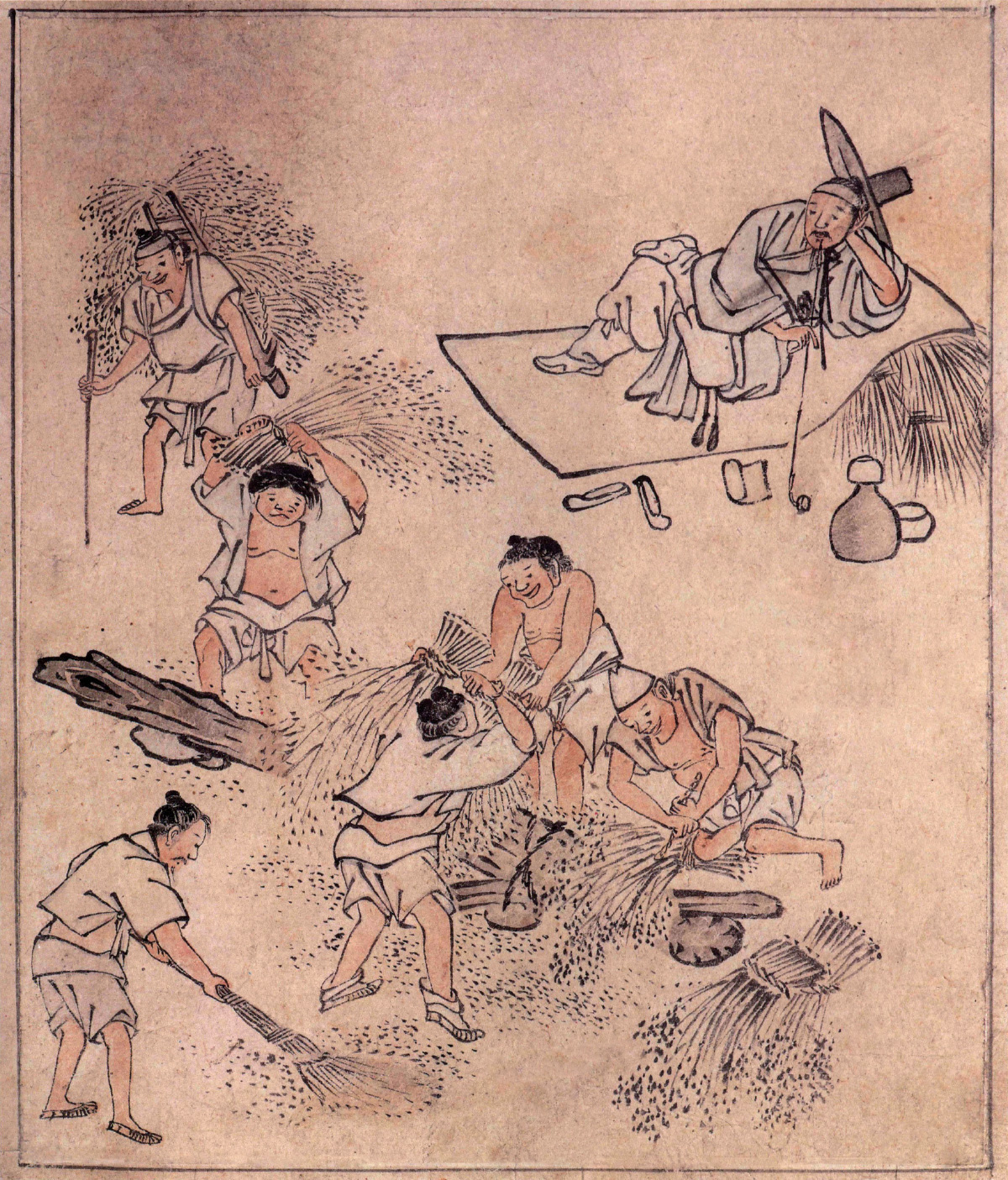

제법 선선해진 날씨에 울긋불긋 단풍이 드는 이 시기 곡식은 단단하게 여문다. ‘가을 곡식은 찬 이슬에 영근다’고 하듯 이슬이 내리면 날씨가 쾌청해 곡식이 잘 익는다. 그렇지만 기온이 더 떨어지면 서리가 내리기 때문에 그전에 수확을 끝내는 것이 필수다. 한로 즈음 농촌에 타작 소리가 가득한 이유다.

국화가 만발하는 이때는 국화전을 만들어 먹거나 국화술을 담그는 풍습이 있다. 이는 중국 명절인 ‘중양절’에서 유래했는데, 우리나라도 신라시대부터 중양절 풍속을 따랐다고 전해진다. 중양절은 음력 9월 9일로, 한로와 시기가 비슷하다. 특히 중양절에 국화주를 마시면 무병장수한다고 해서 궁중에서도 즐겼고, 과거를 실시해 이날을 기리기도 했다. 곳곳에서는 수유 열매를 담은 주머니를 차고 국화주를 마시며 높은 산에 오르는 등고(登高) 풍습도 이어졌다. 자줏빛 수유 열매가 나쁜 기운을 없애준다 믿었기 때문이다.

밝은 앞날을 염원한 선조들은 쌀쌀해지는 날씨를 이겨내는 보양식을 먹는 것도 중요하게 여겼다. 이 무렵 선조들이 즐겨 찾은 음식은 추어탕이다. ‘추어(鰍魚)’는 미꾸라지의 다른 이름으로 가을에 통통하게 살찌는 물고기라는 의미이다. 미꾸라지를 통째로 끓여낸 추어탕은 맛도 좋고 영양도 풍부하다. <본초강목>에도 미꾸라지가 양기를 돋우는 데 탁월하다고 기록돼 있는데, 양기를 채운 선조들은 다음 절기인 상강(霜降)까지 한 해의 농사를 모두 마무리하며, 겨울맞이 준비를 했다.

제법 선선해진 날씨에 울긋불긋 단풍이 드는 이 시기 곡식은 단단하게 여문다. ‘가을 곡식은 찬 이슬에 영근다’고 하듯 이슬이 내리면 날씨가 쾌청해 곡식이 잘 익는다. 그렇지만 기온이 더 떨어지면 서리가 내리기 때문에 그전에 수확을 끝내는 것이 필수다. 한로 즈음 농촌에 타작 소리가 가득한 이유다.

국화가 만발하는 이때는 국화전을 만들어 먹거나 국화술을 담그는 풍습이 있다. 이는 중국 명절인 ‘중양절’에서 유래했는데, 우리나라도 신라시대부터 중양절 풍속을 따랐다고 전해진다. 중양절은 음력 9월 9일로, 한로와 시기가 비슷하다. 특히 중양절에 국화주를 마시면 무병장수한다고 해서 궁중에서도 즐겼고, 과거를 실시해 이날을 기리기도 했다. 곳곳에서는 수유 열매를 담은 주머니를 차고 국화주를 마시며 높은 산에 오르는 등고(登高) 풍습도 이어졌다. 자줏빛 수유 열매가 나쁜 기운을 없애준다 믿었기 때문이다.

밝은 앞날을 염원한 선조들은 쌀쌀해지는 날씨를 이겨내는 보양식을 먹는 것도 중요하게 여겼다. 이 무렵 선조들이 즐겨 찾은 음식은 추어탕이다. ‘추어(鰍魚)’는 미꾸라지의 다른 이름으로 가을에 통통하게 살찌는 물고기라는 의미이다. 미꾸라지를 통째로 끓여낸 추어탕은 맛도 좋고 영양도 풍부하다. <본초강목>에도 미꾸라지가 양기를 돋우는 데 탁월하다고 기록돼 있는데, 양기를 채운 선조들은 다음 절기인 상강(霜降)까지 한 해의 농사를 모두 마무리하며, 겨울맞이 준비를 했다.

한로에 준비하는 농사

한로는 오곡백과를 수확하는 때로, 이 무렵 농촌은 한창 바쁘다. 벼를 추수하고, 고구마를 수확하는 등 여러 작물을 거두어들인다. 보리와 밀을 파종하는 것도 이때다. 추워지는 날씨에 대비해 작물 보온에도 신경 써야 한다.