한국농어촌공사는 농어촌 지하수의 지속적인 개발과 이용을 도모하기 위한 ‘지하수자원 관리사업’과 육상양식어가에 청정 지하해수 공급을 위한 ‘양식장 용수 관리사업’을 추진하고 있다. 아울러 농어촌지역의 생활환경 개선 및 농업용 지하수자원 활용성 확대를 위한 ‘지하수 수탁사업’과 ‘지하수댐 설치사업’, ‘시설농업단지 지하수함양 사업’도 함께 추진해나가고 있다.

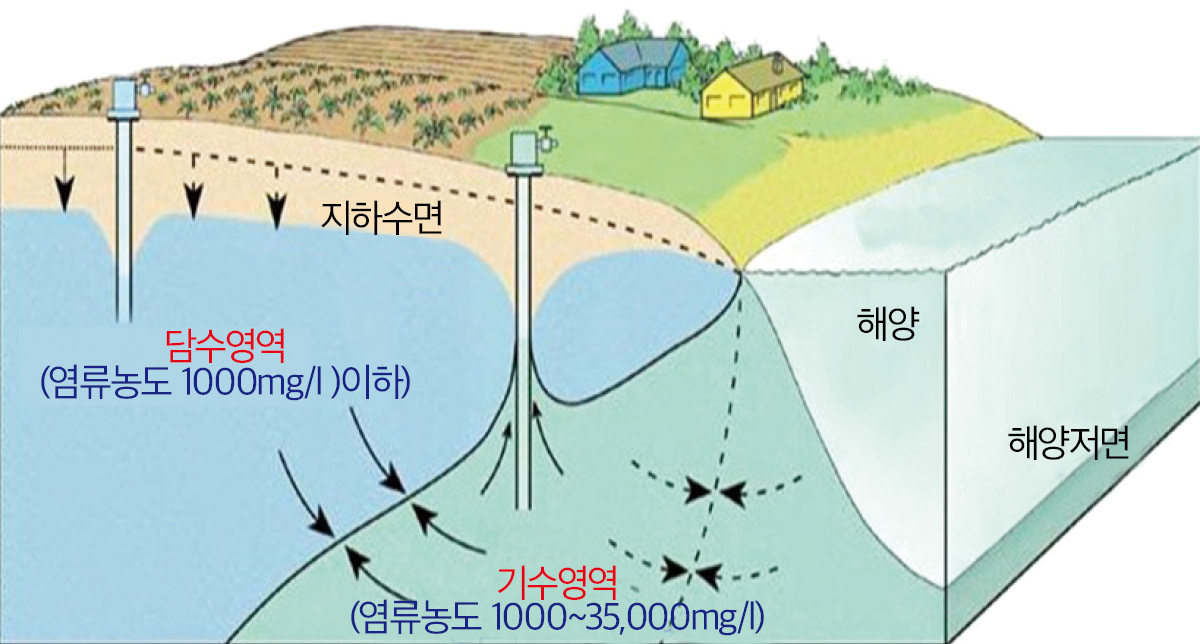

기후변화 및 환경변화에 따른 가뭄, 지하수 과다 사용으로 인한 지반침하, 수질오염, 지하수 장애 등 재해에 대비하기 위해 전국 457개 농촌용수구역에 대한 지하수 현황을 조사·분석하여 지하수 이용 및 관리대책을 수립합니다. 뿐만 아니라 해안·도서 지역 농경지에 관측정을 설치하고 해수침투 모니터링을 수행해 염해 피해를 사전 예방합니다.

| 구분 | 농촌지하수 관리 | 해수침투 조사 |

|---|---|---|

| 사업내용 | 농촌 지하수 현황을 조사·분석하여 환경오염과 수질·수량 등 장애현상 예방을 위한 보전·관리계획 수립s | 해안 및 도서지방의 지하수 개발·이용에 따른 해수침투 영향을 모니터링(자동관측공 설치) 하여 염해 피해 등 사전 예방대책 강구 |

| 사업기간 | ’01∼계속 | ’91∼계속 |

| 사업규모 | 457지구 | 388개소 |

| 지원조건 | 민간보조, 국고 100% | |

| 사업시행주체 | 한국농어촌공사 | |

2001년부터 지하수자원관리사업 보고서와 수맥조사자료 등 공유를 위해 「농어촌지하수관리시스템」(https://www.groundwater.or.kr) 구축·운영

| 구분 | 농촌 지하수 관리사업 성과 | 수맥조사 (2006년까지 85%완료) | 해수침투 조사 | 농업용 공공관정 |

|---|---|---|---|---|

| 관리 자료 | 342지구 (126시·군 완료) | 7,763지구 (119천ha) | 302공 | 38,779공 |

|

|

|

|

해안·도서 지역 육상양식(종묘)장 주변 지역에 대한 탐사, 시추조사를 실시하여 지하해수 개발 가능 적지 선정 및 개발·이용 방안을 제시하고, 지하해수 활용에 따른 에너지 절감을 통해 양식어가 소득 증대 및 양식어업 활성화를 도모합니다.

※ 지하해수는? 해안가 지하 지층에 분포하는 청정한 (염)지하수로서, 연중 일정한 수온(14∼18℃)과 수질을 가짐

지자체의 밭 용수, 논 용수, 생활용수 등 지하수 조사·개발과 지역 지하수 관리계획 및 공공관정 관리 등을 위탁받아 시행합니다. 지자체에서 관리하는 저수지, 방조제에 대한 정밀점검 및 보수 등을 위탁받아 시행합니다.

| 구분 | 계 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 개소수(공) | 20,449 | 2,355 | 2,394 | 2,085 | 2,427 | 2,520 | 1,452 | 3,849 | 2,886 | 481 |

| 지하수량 (천톤/일) | 3,900 | 356 | 311 | 475 | 408 | 501 | 244 | 778 | 429 | 398 |

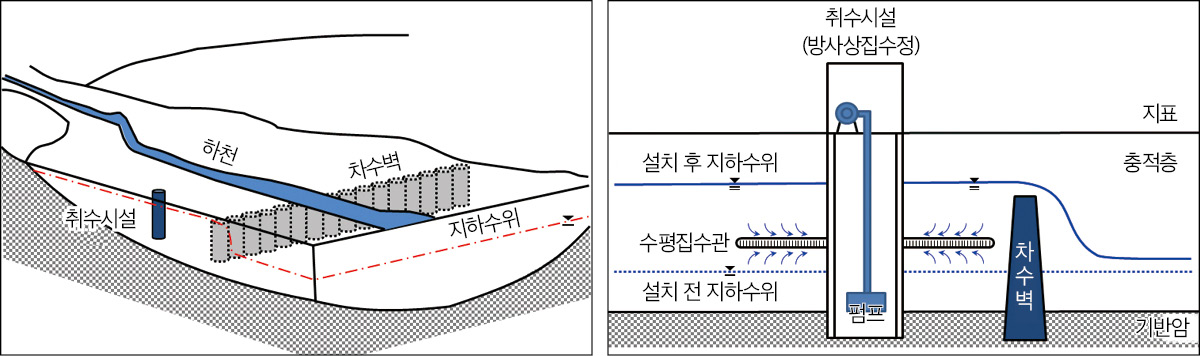

기후변화에 따른 가뭄 발생 빈도 및 물 수요량의 지속적 증가로 지표수의 공급능력이 한계에 직면하였습니다. 이에 대용량 지하수 확보 시설 설치로 농업용 지하수자원 활용성을 확대해 나갑니다.

<지하수댐 모식도 및 설치 단면>

(국내)

농업용수 10개년 개발계획(1982~1991)에 따라 시범사업으로 경북 상주시에 이안 지하수댐(1984)을 시작으로 현재 7개소가 설치되어 152,710㎥/일 공급 중

(국외)

일본, 중국, 인도, 에티오피아 등 해외에서는 1970년대부터 본격적으로 지하댐을 개발하여 생활용수, 농업용수로 활용하고 있고, 최근에는 미국 등 선진국에서도 적극 추진 중에 있음

(옥성지하수댐)

17년 6월 가뭄 시 주요 수원인 동천취입보(유구천)는 용수 공급이 어려운 상황이나, 주변 농경지는 지하수댐을 통해 농업용수를 공급받아 원활한 영농활동 유지

(a) 동천취입보 전경(수원 고갈)

(b) 주변 농경지 전경(지하수댐 용수공급)

| 구분 | 연간 | 4~6월(가뭄 시) |

|---|---|---|

| 필요수량 | 1,787 | 1,072 |

| 동천취입보(지표수) | 1,051(59%) | 412(38%) |

| 옥성지하수댐(지하수) | 831(46%) | 590(55%) |

※ ( )내서는 필요수량 대비 공급량 비중

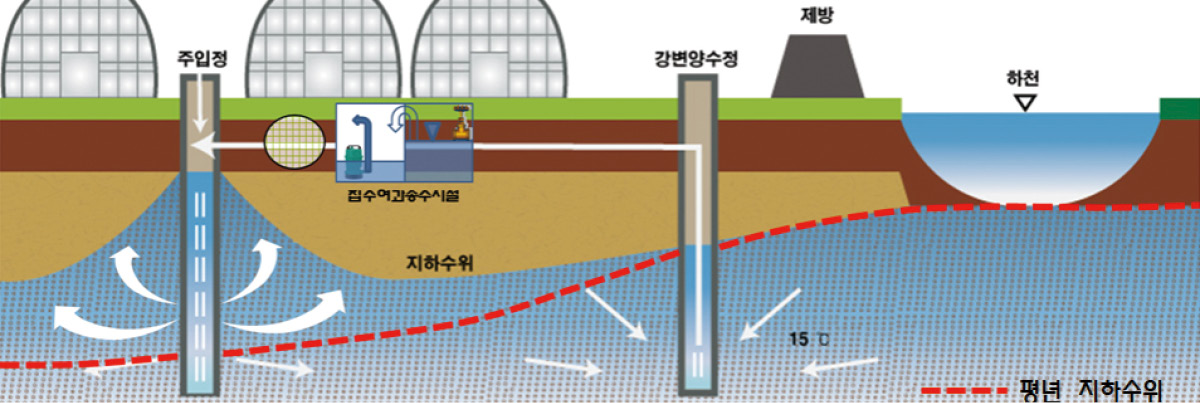

대규모 집단화된 시설농업단지에서 농업생산기반시설 개량 및 지하수 함양시설 확충을 통한 안정적 용수 공급 기반 조성으로 농업재해를 예방하고 농업경쟁력을 높입니다.

(진주단목)

국내 최초 대규모 들녘(200ha), 지하수 인공함양사업 마무리

- 위치: 경남 진주시 대곡면 단목리, 유곡리, 와룡리 지내(200ha)

(하동북방)

지하수 인공함양 신규 지구 선정을 위한 사전 조사 및 농업부산물을 이용한 농어촌형 저영향

개발(LID) 시설개발

- 위치: 경남 하동군 옥종면 북방리 지내(150ha)

(하동북방)

지하수 인공함양 신규 지구 선정을 위한 사전 조사 및 농업부산물을 이용한 농어촌형 저영향

개발(LID) 시설개발

- 위치: 경남 하동군 옥종면 북방리 지내(150ha)

(특허등록)

지하수인공함양 사업 분야 기술력 확보

| 특허명 | 주요내용 | 모식도 |

|---|---|---|

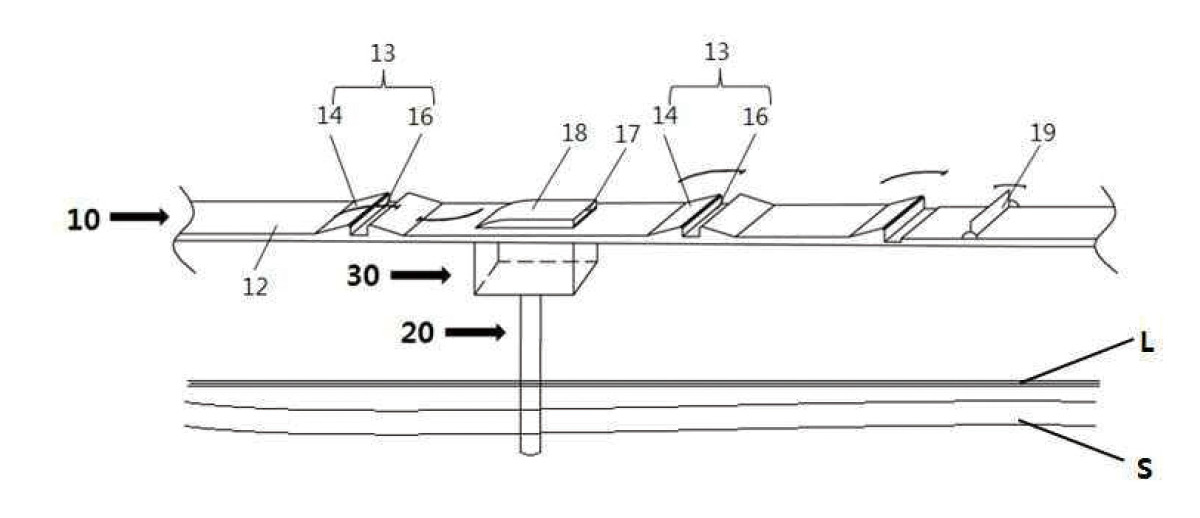

| 지표침투형 지하수 인공함양시스템 | 지표(수로형)에 함양시설 설치 시, 수로바닥에 막힘 물질인 세사의 침전을 위한 요철과 함양수 유입부로부터 막힘 물질 유입을 방지하며 지하수위의 조절로 과잉함양 방지를 위한 시스템 |

|

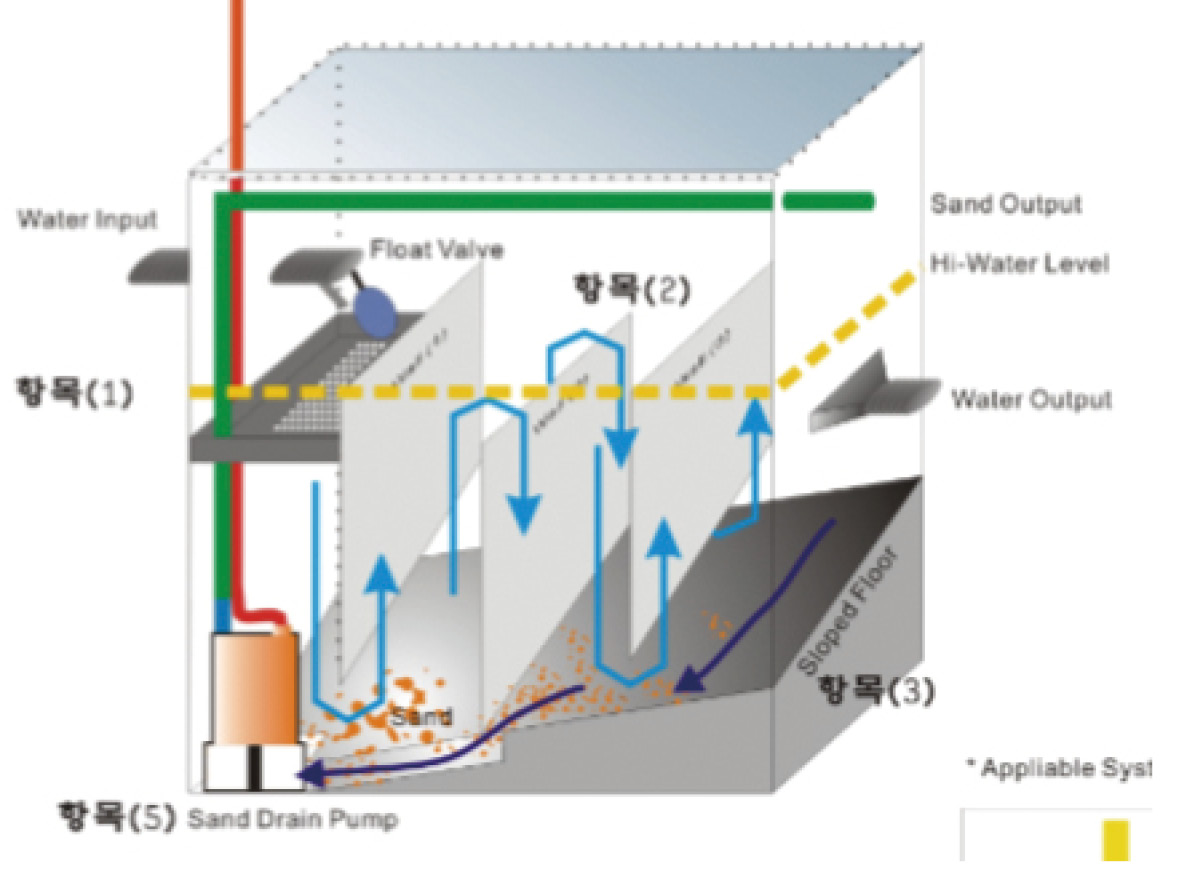

| 지하수함양용수 모래제거 시스템 | 함양원수 내 막힘 원인물질인 모래를 침전·자동 배출하여 유지관리 인력을 최소화하기 위한 시스템 |

|

글 편집실