|

|

진도지사 이수진 농지은행부장의

추억 송송, 이야기 한 스푼

전라남도에는 광양5일시장 외에도 오랜 역사를 자랑하는 시장이 더러 있다. 그중 진도지사 이수진 농지은행부장이 나고 자란 진도에는 진도십일시장이 유명한데, 열흘에 한 번 뒷자리가 10으로 끝나는 날에 열렸던 장이어서 ‘십일시장’이라는 이름이 붙었다. 지금은 5일장 형태로 장이 서는데, 이번 달에는 이수진 부장의 추억을 한 스푼 떠 드려 본다.

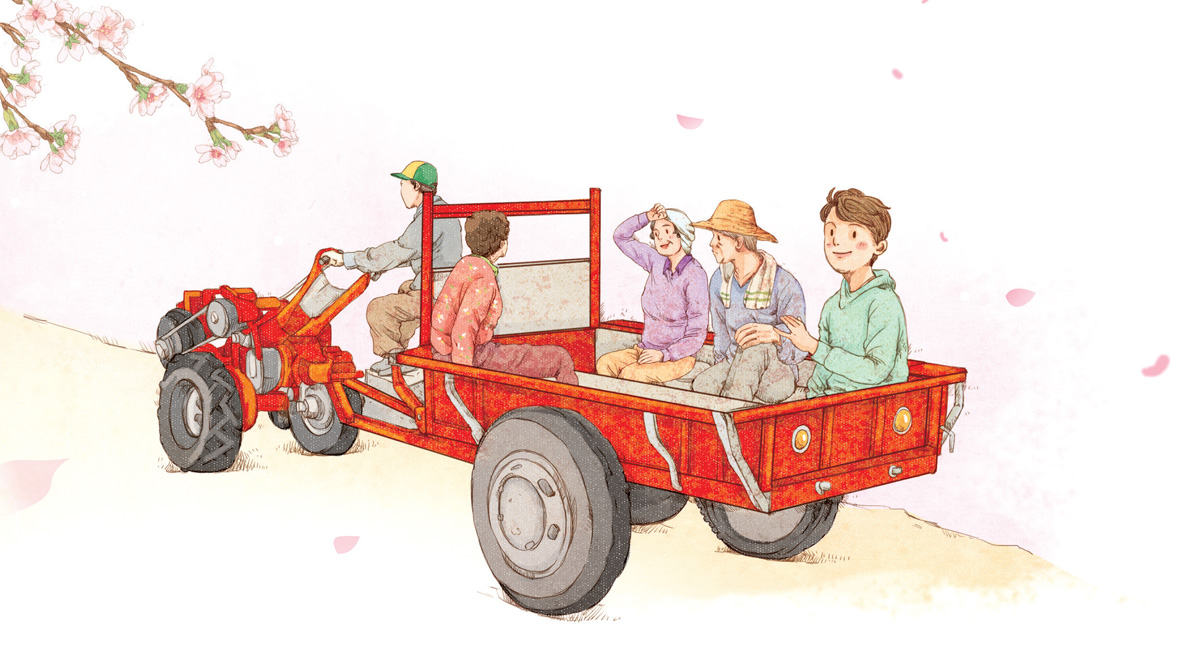

경운기 타고 장터가는 길

진도십일장이 열리는 날.

“탈탈탈탈…… 탈탈탈탈……”

경운기 엔진소리가 조용한 시골길에 시끄럽게 울려 퍼졌다. 경운기 뒤 짐칸에는 이미 우리집까지 오는 길에 태운 동네 사람들 몇몇이 앉아 계신다.

“수진아, 여기 앉아라!”

내 어릴 적 우리 동네에는 별다른 대중교통이 없었다. 그래서 시장을 가려면 경운기를 얻어 타고 가야 했는데, 장이 열리는 날이면 마을 사람들은 어르신의 경운기 뒷자리에 모여 앉아서 4km 거리의 진도십일시장으로 이동했다.

“탈탈탈탈……”

한적한 시골길을 덜컹거리며 달리는 경운기. 경운기의 덜컹거리는 소리와 시끄러운 엔진소리 때문에 서로 말을 나눌 수는 없었지만, 낡은 경운기 엔진에서 나오는 기름 타는 냄새, 빠르게 지나가는 가로수 풍광, 얼굴을 간지럽히는 바람, 그리고 마을 사람들의 평온한 표정까지 그 모든 것이 좋았다. 날이 좋아도, 날이 좋지 않아도, 진도십일시장을 갈 때면 언제나 기분이 좋았다.

제사를 지낼 때는 제일 좋은 것으로

내 어린시절 집에서 제사를 지내는 것은, 지금의 모습과는 사뭇 다른 집안의 큰 행사였다. 제사를 지낼 때면 어머니는 제수용 음식을 준비하기 위해 진도십일장으로 나섰고, 가끔씩은 나도 어머니를 따라 시장구경을 가곤 했다.

“싱싱한 생선이 있어요~!”

당시 진도의 제수용 음식이라고는 생선이 전부나 다름없던 시절, 어물전에 들어서면 10여 미터 펼쳐진 싱싱한 생선이 양쪽에서 자태를 뽐냈다.

어머니께서는 어떤 습관과도 같은 나름의 장보는 방식을 가지고 계셨는데, 처음에는 생선들을 쭈~~~욱 지나치며 둘러보기만 하고 그곳을 두 번째 지나가면서야 구매결정을 하시곤 했다.

“지난밤에 잡은 싱싱한 제수용 생선 있어요!”

모양새만으로도 판단이 가능했을까, 우리를 향해 싱싱한 생선이 있다고 외치는 생선 장수들은 한둘이 아니었고,

“제사상에 올리는 음식은 제일 좋은 걸로 골라야 하는 거란다.”

어머니는 시장에서 제일 크고 싱싱한 물건을 고르시고, 가격은 부르는 대로 값을 치르곤 했다. 그렇게 하는 것이 제사를 준비하는 올바른 마음가짐이라고.

글 : 진도지사 이수진 농지은행부장

일러스트 : 차원