이런 나서기

시골 구석구석 발길 머무는 곳

이런 나서기

시골 구석구석 발길 머무는 곳

어떤 음식을 떠올릴 때 계절이 연상되는 것들이 있다. 반대로 계절이 찾아오면 어떤 음식이 연상되기도 한다. 벌교는 겨울을 생각나게 하는 곳이다. 겨울철 시즌 메뉴 꼬막이 제철인 벌교5일장을 찾았다.

“없는 게 없네.”

그중에서도 역시 ‘꼬막’

“워따. 그 놈 맛있게 생겼다. 한 주먹만 더 주소.”

“그랑께. 만원만 주고 가져가소. 오메. 그거 깎아서 뭐할랑가.”

인심 좋은 어르신이 말과는 달리 꼬막 두 주먹을 더 넣어주며 서둘러 흥정을 끝낸다. 역시나 벌교하면 열에 아홉은 꼬막이다. ‘벌교에서 물 인심

다음으로 후한 것이 꼬막 인심이었고 벌교5일장을 넘나드는 보따리 장꾼들은 장터거리 차일 밑에서 한 됫박 막걸리에 꼬막 한 사발 까는 것을 큰 낙으로 즐겼다.’ 벌교를

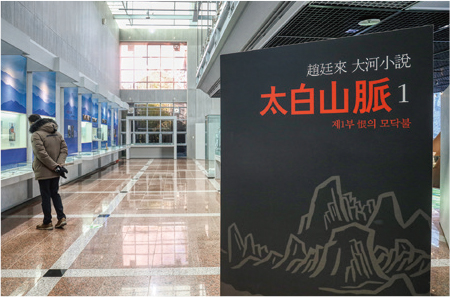

주 무대로 한 조정래 작가의 장편 대하소설 『태백산맥』 속 내용이다. 과거 ‘겨울에 벌교 간다’ 하면 으레 꼬막을 먹으러 가는 줄 알았을 정도로 장터 안에서부터 장터

도로변 가게 앞에는 그물 망태에 담긴 겨울 꼬막이 가득 쌓여 팔린다. 그곳에서는 좋은 물건을 조금 더 싸게 사기 위한 손님과 제대로 값을 받기 위한 상인의 즐거운

실랑이가 벌어진다.

장꾼들의 터전,

정겹고 소박한 장날 풍경

벌교5일장의 새벽은 해무 속에서 나타난 장꾼들이 갯벌에서 막 건져낸 싱싱한 겨울을 싣고 벌교역전 시골장터로 하나 둘 모여 들면서 시작된다. 아직 장이 서기엔 이른 시간이지만 억척스러운 벌교 사람들은 5일마다 새벽잠을 설치며 삶의 터전인 벌교5일장으로 향한다. 몸을 움츠리게 만드는 혹독한 강추위도 시장의 열기는 꺾지 못하는 듯하다. 직접 기른 농작물이며, 어패류를 가지고 나온 장꾼들의 얼굴이 들떠있다.

“며칠 전까지만 해도 발 디딜 틈이 없었는디 김장철이 지나서 한산혀. 그래도 대목 땐 아직도 겁나게 많이 모이지라.” 이른 아침부터 따끈한 국밥을 먹기 위해 식당을 찾은 손님들로 분주한 ‘연하식당’ 사장님이 국밥을 내려놓으며 말을 건넨다. 14년 동안 벌교시장에서 장사를 한 사람답게 정신없는 와중에도 질서 있게 음식이 나온다.

두 손 가득,

풍성해지는 장바구니

끝수가 4, 9일마다 장이 들어서는 벌교5일장에는 고흥, 승주, 낙안, 순천, 화순, 보성 등 인근의 농촌과 어촌에 사는 장꾼들이 각종 농수산물을 가지고 나온다. 장꾼들의 후덕한 인심과 함께 싱싱한 해산물과 채소가 상상을 초월할 정도로 싸 장터를 찾은 사람들은 지갑을 열 수밖에 없다. 화톳불에 옹기종기 모여 언 손을 녹이며 질펀한 벌교 사투리로 흥정하는 장꾼들로 시끌벅적한 장터에서 가장 인기 있는 곳은 바로 튀밥 집이다. 튀밥 집에서는 못 튀기는 게 없다. 할머니들이 직접 기른 무나 당근 말랭이, 둥글레, 돼지감자, 작두콩 등을 튀기기 위해 순서를 기다린다. “이렇게 튀겨서 물 끓여 먹고 자식들도 나눠주면 이것도 모자라야.” 하면서도 장터 인심이 후하다.

단단히 삶을 이어온

장꾼들의 흔적

벌교에는 꼬막 말고도 눈에 띄는 게 있다. 바로 참다래(키위)다. 어마어마한 다래 꾸러미가 시장 곳곳에 가득이다. 꼬막만큼의 유명세는 아니지만 벌교의 참다래는 맛과 품질 면에서 전국 최고로 칠 만큼 뛰어나다. 무농약의 비옥한 땅에서 풍부한 일조량과 인접한 바다의 해풍을 맞아가며 자연과 인간이 함께 키워낸 결실이기도 하다. “참다래 맛 좀 보라.”는 어르신의 인심만큼이나 다래 맛이 참으로 달다.

시장을 떠나기가 아쉬워 장터를 맴돌다 보면 어느새 점심시간이 훌쩍 지나있다. 장터 어르신들도 못다 판 물건을 챙겨 돌아갈 차비를 한다. 또 다른 장터로 터전을 옮길 장꾼들의 깊게 파인 주름이 겨울 햇살 속에서 빛난다. 단단히 삶을 이어온 장꾼들의 흔적이 그곳에 있다.

여행이 풍성해지는 플러스 코스

① 보성여관

2004년 근대문화유산으로 지정된 곳으로 일제강점기 ‘본정통’이라 불렸던 벌교 중심거리에 있음. 원래 이름인 보성여관보다는 ‘남도여관’으로 더 알려짐.

② 태백산맥문학관

소설 『태백산맥』을 기념하기 위한 곳으로 작가의 취재메모 및 1만6,500장에 이르는 육필 원고 등이 전시되어 있음.